女性

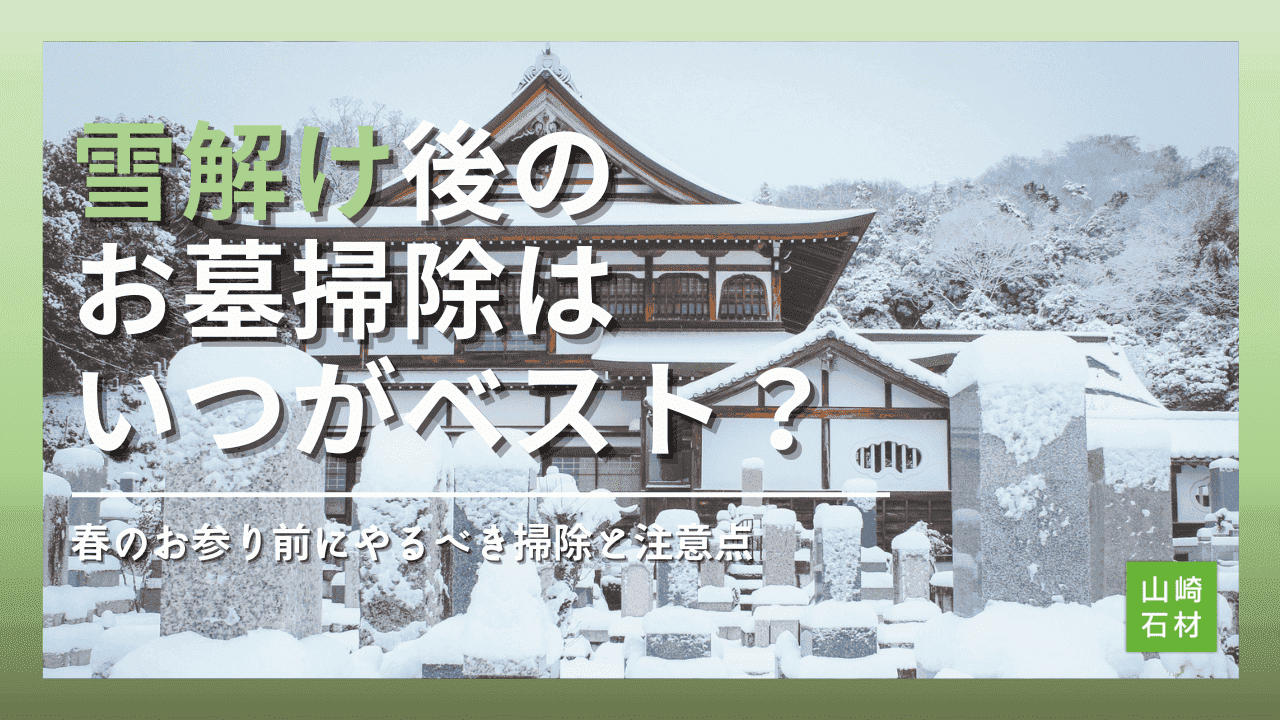

女性雪がとけたら、お墓の掃除って、いつ行けばいいんだろう?

冬の間にたまった汚れや落ち葉、雪でずれたり壊れたりした部分が気になって、「ちゃんと掃除しないと」と思っていても、いつが一番良いタイミングなのか迷ってしまう方は多いです。

結論から言うと、雪解け後の気温が安定した「3月中旬から4月上旬」がベストなタイミングです。

その時期は地面がぬかるみにくくなり、倒れた灯籠やはがれた目地の確認・修復もしやすいからです。

この記事では、雪解け後のお墓掃除を「いつ」「どのように」「どこに注意して」行えばよいのかを、初心者でもわかるようにていねいに解説します。

この記事を読めば、「いつ行こう?何をすればいい?」という迷いがなくなり、ご先祖様に気持ちよく手を合わせられますよ。

雪解け後はお墓が一年で最も汚れている時期

雪が解けたあとのお墓は、一年の中でも特に汚れが目立つ時期です。

そのため、春先のお墓掃除はとても大切です。

なぜなら、冬の間は長いあいだ手入れができず、雪や風によってさまざまな汚れや破損がたまりやすくなるからです

雪の重みで灯ろうが倒れてしまったり、強風で飛ばされた落ち葉や土が墓石に付着していたりと、見た目以上にダメージを受けていることもあります。

たとえば、雪が積もった状態では見えなかった墓石のヒビや、石と石のすき間に入ったゴミ、メジのはがれなどが、雪解けと同時に一気にあらわれます。

また、気温の変化や凍結による劣化が進んでいる場合もあるため、春の点検は見逃せません。

このように、雪解け後はお墓がもっとも過酷な環境を乗り越えた直後で、汚れや傷みが目につきやすい時期です。

春先にしっかりと掃除やメンテナンスを行うことが、ご先祖様への感謝の気持ちを形にすることになるのです。

雪国では「雪解けのお墓掃除」がとくに大切な3つの理由

雪国では「雪解けのお墓掃除」がとくに大切とされる理由は、大きく分けて3つあります。

- 雪の圧力で灯籠や花立てが倒れていることが多い

- 石と石の継ぎ目の「メジ」が剥がれている可能性もある

- 再凍結・浸水による墓石内部の劣化リスクもある

雪解け後にはこれらを確認するためにも、掃除を行う必要があります。順番に見ていきましょう。

雪の圧力で灯籠や花立てが倒れていることが多い

雪国では、冬の間に積もった雪の重みが原因で、墓石のまわりにある灯籠や花立てが倒れてしまうことがよくあります。

そのため、雪解け後にお墓を訪れる際は、必ず周囲の設備もあわせて確認することが大切です。

これは、雪がふんわり積もるだけでなく、何度も凍ったり解けたりを繰り返すことで、硬く重たい状態になってしまうからです。

とくに大雪が降る地域では、積雪が1メートル以上になることもあり、小さな灯籠や細身の花立ては、その重みに耐えきれず、倒れたり破損したりすることがあります。

たとえば、雪が屋根のように斜めに積もった状態で灯籠の上に落ちると、下部の接合部分から折れてしまうこともあります。

また、花立てのように細い部分は、わずかな力でも曲がったり、根元から抜けてしまうことがあるのです。

雪解け後には、墓石本体だけでなく、灯籠や花立てといった装飾部分も丁寧に確認し、必要であれば早めに修理を検討することがよいでしょう。

石と石の継ぎ目の「メジ」が剥がれている可能性もある

雪解けのあとには、お墓の石と石の間にある「メジ」が剥がれている可能性があるため、注意が必要です。

目立たない部分ではありますが、放置しておくと雨水が入りやすくなり、内部の劣化を早める原因になります。

その理由は、雪解け水が継ぎ目に染み込み、朝晩の気温差で凍ったり解けたりを繰り返すことで、内部から少しずつメジがはがれてしまうためです。

とくに気温が0度を行き来するような季節では、この凍結膨張によるダメージが蓄積しやすくなります。

たとえば、継ぎ目に小さなすき間ができていて、そこから雑草が生えていたり、細かい砂利が詰まっていることがあります。

これは、メジのはがれが進んでいるサインといえます。見た目には分かりづらくても、手で軽く触れると、欠けたり、ポロポロと取れることもあります。

このように、メジの剥がれは雪国特有の気候条件で起きやすく、放っておくと墓石のズレや倒壊につながるおそれもあります。

雪解け後には、見落とされがちな継ぎ目部分をしっかりと確認しましょう。

再凍結・浸水による墓石内部の劣化リスクもある

雪解けの季節には、再凍結や浸水によって墓石の内部が劣化するおそれがあるため、見た目だけで判断せず、慎重な点検が必要です。

なぜなら、昼間に解けた雪が墓石の小さなすき間から内部に染み込み、夜間の冷え込みによって再び凍ることで、内部から少しずつひび割れや欠けを引き起こすためです。

このような現象は「凍結膨張」と呼ばれ、気づかないうちに劣化が進む大きな要因となります。

たとえば、外から見て問題がないように思える墓石でも、しばらくすると表面に細かいひびが浮かび上がってきたり、一部が剥がれ落ちたりするケースがあります。

とくに、継ぎ目のメジがはがれている場合や、石材の種類によっては、水分を吸収しやすく内部劣化が進行しやすいこともあります。

このように、再凍結や浸水は、墓石の見えない部分に静かにダメージを与えています。

雪解け後のタイミングで早めに点検し、必要に応じて補修を行うことで、長く大切なお墓を守ることができます。

雪解け後お墓掃除はいつから始めるべき?

地域ごとの雪解け時期の目安や、掃除に最適なタイミングを見極める方法について解説します。

まずは地域別の雪解け目安を知る

お墓掃除を始めるベストなタイミングは、地域によって大きく異なります。

そのため、まずは自分の地域やお墓のある場所の雪解けの目安を知ることが大切です。

たとえば、北海道では、太平洋側の地域で根雪(長期間積もった雪)が解けるのは4月中旬頃、日本海側やオホーツク海側では4月初め頃とされています。

このように、地域によって「今は掃除に適しているのか」を見極める必要があります。

雪解け後のお墓の掃除は、現地の気象情報や墓地の管理者への確認を通して、無理のない計画を立てましょう。

春彼岸や法要前に計画的に掃除をする

お墓掃除は、春のお彼岸や法要などの行事に合わせて、計画的に準備することが大切です。

行事に合わせることで、家族で日程を合わせやすく、掃除やお参りの準備も進めやすくなります。

さらに、春先は気温や天候が不安定なため、余裕をもった計画が必要です。

たとえば、春のお彼岸(3月20日前後)は多くの人が墓参に訪れる時期です。直前に掃除をしようとしても、雨や混雑で思うように動けないことがあります。

一方で、1~2週間前から計画しておけば、天候の良い日に合わせて無理なく掃除ができ、安心して行事当日を迎えることができます。

行事に向けた計画的な準備によって、気持ちも整った状態でご先祖さまに向き合うことができ、「せっかく来たのに掃除が間に合わなかった」と後悔することも防げるはずです。

雪解け後のお墓を掃除するポイント

雪解け直後は、見た目以上に足元が悪かったり、墓石やそのまわりに思わぬダメージが出ていたりすることがあります。

雪解け後のお墓を掃除するポイントは以下のとおりです。

- 墓地の状態(ぬかるみ・通行可否)も要確認

- 早めの掃除+目視点検で重大な破損を防ぐ

事前に知っておくだけで、無駄足を防げるだけでなく、早めの対応で墓石の劣化や破損を防ぐことにもつながります。

順番に解説していきます。

墓地の状態(ぬかるみ・通行可否)も要確認

お墓掃除に出かける前に、現地の状態、特にぬかるみや通行の可否を確認しておきましょう。

見た目では雪がとけていても、地面が柔らかく、歩くのが困難な状態である場合も多くあります。

とくに山間部や日陰になっている墓地では、日中はとけても夜には再凍結するなど、不安定な状態が続きます。

たとえば、足元がぬかるんでいる状態で無理にお墓まで進もうとすると、転倒の危険があるだけでなく、車がぬかってしまい立ち往生するケースもあります。

また、管理事務所がまだ閉まっている場合、道具の貸出や案内が受けられないこともあるため注意が必要です。

できれば墓地の管理者に連絡を取り、状況を聞いておくと安心できるはずです。

早めの掃除+目視点検で重大な破損を防ぐ

雪解けのあとは、できるだけ早い段階で掃除と目視による点検を行うことが、墓石の劣化や破損を防ぐ上でとても大切です。

なぜなら、早めに発見すれば、簡単な補修で済むケースも多く、大がかりな修繕を防ぐことができます。

たとえば、冬のあいだに墓石の台座部分が少しずつ沈み、わずかな傾きが出ていることがあります。

見た目にはまっすぐに見えても、手を当ててみるとグラグラしていたり、水がたまりやすくなっている場合も。

そのまま放置すると、重心のバランスが崩れて倒れてしまう恐れもあります。

大切なお墓を長くきれいに保つためにも、こまめな点検を心がけましょう。

自分で掃除できないときは?お墓掃除代行や管理契約も検討を

遠方に住んでいたり、体力的に不安があったりして「お墓の掃除を自分で行くのが難しい」と感じている方も少なくありません。

そうした場合でも、手を合わせる気持ちを形にできる方法があります。具体的には以下のとおりです。

- 掃除代行サービス/管理会社との契約を行う

- 管理契約では定期点検・清掃・花の手配なども可能

ひとつずつ見ていきましょう。

掃除代行サービス/管理会社との契約を行う

お墓の掃除を自分でできないときは、掃除代行サービスや霊園の管理会社との契約を検討するのがよいでしょう。

プロの手によって、汚れや草を細かく取り除き、常に清潔で手入れが行き届いた状態を保つことができるからです。

たとえば掃除代行サービスでは、墓石の水アカやコケを専用洗剤で丁寧に落とし、雑草も根からしっかり除去する作業を行います。

花立てや線香立ての細かな汚れまで清掃し、まるで新品のように整った状態に仕上げてくれます。

写真付きの報告を受け取れる業者もあり、遠方からでも安心して管理を任せることができます。

このように、プロに任せることで時間や距離の制約を乗り越え、常に美しい状態で供養を続けられるのです。

管理契約では定期点検・清掃・花の手配なども可能

単発の掃除代行とは異なり、年間を通してお墓を見守ってもらえるため、汚れや雑草だけでなく、破損や劣化といったトラブルにも早期に気づくメリットがあります。

たとえば、契約内容によっては、台風の後や大雪のあとの状況確認を行ってくれることがあります。

こうした自然災害後の点検は、自分ではすぐに行けない場合に特に助かりますよね。

さらに、墓石のズレや水抜き穴のつまりといった、見えにくい部分の異常もプロの目で発見されやすく、補修やクリーニングの提案を受けることもできます。

このように、お墓の手入れが難しいと感じたとき、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

掃除代行や管理契約など、さまざまな選択肢がありますが、「信頼できる業者はどこか」「サービス内容はどう違うのか」など、気になる点も多いでしょう。

山崎石材では、墓所保守管理サービスも行っていますので、ぜひ、参考にしてみてください。

遺品整理とあわせて考えたい「お墓掃除」という心の整理

遺品整理を終えたあと、多くの方が「心の区切りをつける場所」としてお墓を訪れます。

故人が過ごしていた部屋を整えながら、さまざまな思い出と向き合ったその先に、静かに手を合わせる時間。

それは、深い安心と前を向く力を与えてくれる大切なひとときです。

中には、遺品の中から大切にしていた品や好きだったお花を持参して、お墓へお参りされる方もいます。

そうした行動の一つひとつが、形を変えた供養であり、自分自身の心の整理にもつながっています。

お墓掃除もまた同じです。墓石をきれいにし、まわりを整えることで、感謝の気持ちを形にできるだけでなく、自分の心も落ち着いていくのを感じることができます。

とくに雪解けのこの時期は、自然とともに心を切り替える節目として最適です。春のやわらかな空気の中、遺品整理のあとの節目として、お墓を訪れてみてはいかがでしょうか。

また、「遺品整理をきっかけにお墓のこともきちんと考えたい」「一人では掃除が難しい」と感じている方は、専門業者の力を借りることもおすすめです。

株式会社ジョイプラスでは、北海道全域の遺品整理も行っていますので、ぜひご利用ください。

まとめ

雪解け後のお墓は、冬の間にたまった汚れや風雪によるダメージが目立ちやすく、一年の中でも特に掃除が必要な時期です。

お墓掃除を始めるタイミングは、気温が安定し、地面のぬかるみが落ち着く3月中旬から4月上旬が目安となります。

以下のポイントも押さえておきましょう。

- まずは地域別の雪解け目安を知る

- 春彼岸や法要前に計画的に掃除をする

掃除に出かける際は、墓地の状態(ぬかるみや通行可否)を事前に確認し、倒れた灯籠や花立て、はがれた目地(メジ)など細かい異常にも目を向けましょう。

早めの掃除と点検を心がけることで、墓石の劣化や重大な破損を防ぐことができます。

遠方に住んでいる方や体力的に難しい方は、掃除代行サービスや墓地管理会社との契約を検討するのも一つの方法です。

春の訪れとともに、お墓掃除を通して故人を偲び、前向きな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。